うまい焼酎は蒸留で造られる

鹿児島の焼酎蔵でもよく見かける、「〇〇Distillery(ディスティラリー)」という看板。「Distillery」は蒸留所のことで、「Distiller(ディスティラー)」つまり蒸留器は、焼酎蔵に欠かせない道具になります。

そもそも蒸留って何か、少しおさらいです。

穀物や果実を発酵させて造る醸造酒(ワインやビール、日本酒など)と違って、原料を発酵させたもろみを蒸留することで、アルコール度数を高めたお酒が蒸留酒。原料の風味を活かした酒質が特徴で、焼酎やウイスキーなどがそれに当たります。

糖質・プリン体はもろみに残るので、原酒は糖質・プリン体ゼロ!

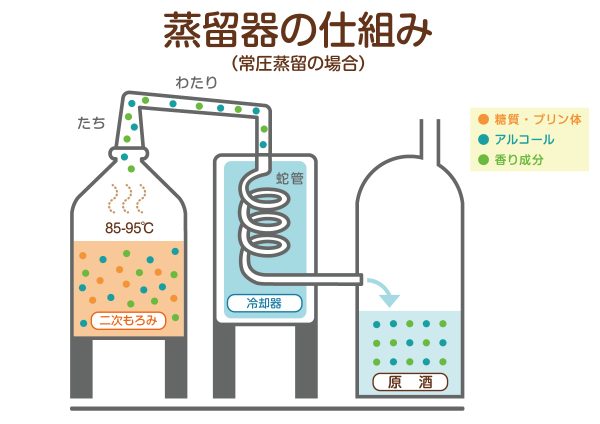

糖質・プリン体はもろみに残るので、原酒は糖質・プリン体ゼロ! 上図のように、蒸留器の中のもろみを蒸気で加熱すると、沸点の違いから原料の成分が分離し、沸点の低いアルコールと共に原料由来の風味や香りが気化します。それが冷却器を通って冷やされることで再び液体化し、原酒になるのです。蒸留の回数や、蒸留器内の圧力のかけ方でも、焼酎の風味や香りは変わってきます。

単式蒸留と連続式蒸留、常圧蒸留と減圧蒸留の違い

単式蒸留と連続式蒸留、常圧蒸留と減圧蒸留の違い もろみからどの香りをどの程度取り出すのか、そこにさらにどのような風合いを加えるのかなど、蒸留は蔵や銘柄の個性を引き出す重要な工程なのです。今回は、日本に古くから伝わる伝統的な蒸留器である「木樽蒸留器」と「錫蛇管」を紹介します。それぞれただ1人の職人が技術を受け継ぎ手掛けている、とても貴重な道具です。

受け継がれる情熱と技

~木樽蒸留器/津留安郎氏

木樽で焼酎がおいしくなる秘密

焼酎の蒸留器は、丈夫で熱伝導率も高いステンレス製が今の主流ですが、昔はほとんどが木製でした。使ううちに傷みや漏れが発生するので定期的な交換が必要になる木樽蒸留器ですが、保温性の高さや杉材の香りなどの特性から、木樽蒸留器にしか出せない焼酎のおいしさがあります。焼酎蔵の方たちが口をそろえるのが、口当たりの柔らかさ、まろやかさです。

鹿児島の北東部、宮崎県との県境にある志布志市の焼酎蔵・若潮酒造も、木樽蒸留器を使い続けています。趣のある瓦葺きの「千刻蔵」では、限定販売の甕壺仕込み芋焼酎「千亀女」、そして木樽蒸留焼酎をベースに使った話題のジン「424GIN」を丁寧に手造りしています。

経営戦略室室長の上村曜介さんと杜氏の高吉誠さんに話を聞きました。木樽で蒸留すると焼酎がおいしくなる理由は3つあると言います。木は保温性が高いため、蒸留中に外気の影響を受けにくく、もろみからさまざまな香味成分が出てきやすいこと。また木樽の継ぎ目からアルコールやガスが少しずつ抜けるため、やわらかい口当たりになること。そして、杉の木の香りが焼酎に移ることで香りや味わいに複雑みが増すこと。

「僕は、ブドウの種のような、ギュッとしたような香りを感じますね」と話す上村さん。そこに杉の香りなども加わり、芳醇な芋とカラメルの香り、やわらかい口当たり、まろやかな甘みが特徴の「千亀女」が出来上がります。

木樽で蒸留した焼酎をベースに仕込むジン「424GIN」は、国内はもちろん海外でも話題のよう。「甘みや旨みが強い、焼酎らしいジンになると思います」と上村さん。一度に作ることができる量に限りがあり、手入れしながら大事に使っても、5年に1度は交換とコストのかかる木樽蒸留器ですが、伝統を守る軸として、また海外にも焼酎を広めていくため、これからも使い続けていきたいと話します。

「木樽ならではの温かみが焼酎の味わいにも生きている気がします。ぜひこの豊かな味わいをお湯割りで楽しんでほしいですね」と高吉さんも話してくださいました。

「チーム木樽」で繋ぐ、伝統の焼酎造り

江戸時代後期から明治時代にかけて使われていた木樽蒸留器も、工業化によって一度は途絶えています。しかし何としても復活させたいと杜氏が職人を探し歩き、1986(昭和61)年に復活。今も鹿児島で14の焼酎蔵が使い続けていますが、その製作を一手に引き受けているのが、日本で唯一の木樽蒸留器職人、3代目の津留安郎さんです。

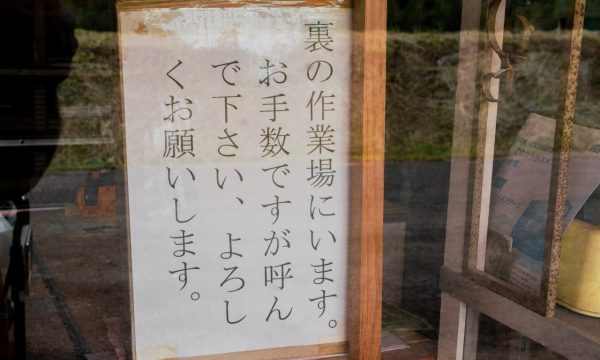

志布志市の北側にある曽於市の、山や田畑に囲まれた静かな場所に工房があります。津留商店という小さなお店で焼酎を売りながらサツマイモ農家としても働いていて、サラリーマンを辞めて以降、丸一日休んだことはないと言う働き者です。

「現代の名工」、そして「黄綬褒章」を受章する父・辰矢さんの跡を継ごうと、2009年に弟子入りしました。父には当初、跡を継ぐことについて反対されたと言いますが、焼酎蔵で木樽が重宝されている様子を目の当たりにし、途絶えさせてはいけない技術だと決心したそうです。

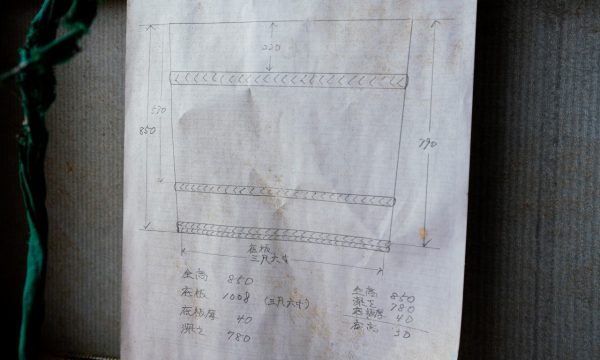

「職人らしくない職人だった」という父からは、見よう見まねで造りを学びました。設計図もなく、「アドバイスを求めても、いつも『よかふじゃが(鹿児島弁で、いい感じですよの意)』という感じだった(笑)」と話しますが、当時の記憶と経験と勘を頼りに、工房でただ一人黙々と作り続けています。

釘や接着剤を一切使わず、樹齢80年以上のメアサ杉で作る底板と横板を、竹を編んで作った箍で固定して作る木樽は、1つ完成させるのに2カ月はかかります。重さ1トン、100度の高温にも耐える木樽を作るため、強度が持続する原料を調達するのも一苦労。底板に沿ってぴったりと合うように横板を削るのも、木槌で叩き落としながら箍で横板を締めていくのも、慎重さを要する大変な作業です。

「遊んではいないんだけど、いつもぎりぎり(笑)」と笑う津留さん。無事に納品を終え、「津留さん、4年後はまた頼んでな~」と焼酎蔵の蔵人たちに言葉をかけてもらった時、ようやくほっと一息つけるそうです。

還暦を迎え、後継ぎについて聞かれることも増えたと言いますが、近年、焼酎蔵の蔵人たちが工房に造りを学びに来る動きもあるとか。木樽蒸留器の価値を高めようと販売に注力する蔵元と、鹿児島の焼酎をもっとアピールしようと寡黙に製作に励む職人の「チーム木樽」が、伝統の焼酎造りを繋いでいます。

隣町で交流の深い若潮酒造の上村さん(左)と津留さん(右)

隣町で交流の深い若潮酒造の上村さん(左)と津留さん(右) 受け継がれる情熱と技

~錫蛇管/岩崎隆之氏

錫蛇管で焼酎がおいしくなる秘密

蒸留器の中にあるのであまり知られていませんが、蒸留器で気化したアルコールや香味成分は、冷却水で冷やされ再び液化する時に、ぐるぐるの管、蛇管を通ります。丈夫で大型タンクにも対応するステンレス製を使う焼酎蔵が多い中、現在も13社の焼酎蔵が使い続けるのが、錫製の蛇管です。

冷却水の入った冷却器を上からのぞくと、蛇管があるのが分かります。

冷却水の入った冷却器を上からのぞくと、蛇管があるのが分かります。 他の金属に比べて柔らかい錫は、加工しやすい反面、圧力や温度の影響で変形しやすいので、耐久性はステンレス製に劣ります。またその形状から小型蒸留器にしか対応できません。しかし、錫は熱伝導率が良いので冷却スピードが早く、また、おいしく焼酎を飲むための酒器にも使われているように(錫器)、錫の不純物を吸着する特性から、蛇管を通る原酒を雑味の少ない、まろやかな風味に仕上げてくれるのです。

新品の蛇管(左)と5年使った蛇管(右)

新品の蛇管(左)と5年使った蛇管(右) 南九州市知覧、良質で豊富な天然水に恵まれた場所に蒸留所を構える本坊酒造も、1973(昭和48)年の工場稼働時から錫蛇管を使っています。所長の沖園一陽さんによると、2004(平成16)年の工場リニューアルの際には小型蒸留器の廃止も検討されたそうですが、「伝統技術と生み出される味わいの観点から残すべき」と、今も合計10基を保有し、常時6基が稼働中です。

知覧蒸溜所では、代表銘柄「あらわざ桜島」「黒麹仕立て桜島」をはじめ、ほとんどの芋焼酎に味のアクセントとして錫蛇管で蒸留した原酒をブレンドしています。錫蛇管製の焼酎を味わってもらおうと作られた銘柄「錫釜」は、芳醇で深みのある、古式ゆかしき味わいです。「蒸留したては、ステンレス製との違いがよく分かります。新酒特有の荒々しさ、刺々しさが圧倒的に少なく、口当たりが丸く優しく、まろやかで甘い」と沖園さん。

錫蛇管はとにかく優しく丁寧に扱うことが大事で、急激な圧力変化がないよう気を配り、使用後は水漏れがないか毎日チェックしているそうです。そして5年ほど使った蛇管は製造元で再生、つまり溶かして新品に作り直してもらっています。手間はかかりますが、伝統を受け継ぎ伝えていくために労力を惜しまない焼酎蔵の熱意が、そこにはありました。

静かに燃える、職人魂

鹿児島にはかつて、薩摩の近代化を支えた錫鉱山がありました。伝統工芸品である薩摩錫器がその代表的な産物ですが、錫蛇管もほぼすべての焼酎蔵で使われていたそうです。錫山から錫を運ぶ錫山街道沿い(現在の鹿児島市坂之上・下福元町エリア)に、今も日本で唯一、錫蛇管を作り続ける工房「岩崎蛇管」があります。

どの焼酎蔵の錫蛇管にも、木枠には「岩崎蛇管」の焼き印がある

どの焼酎蔵の錫蛇管にも、木枠には「岩崎蛇管」の焼き印がある 2代目の岩崎隆之さんは、先代の父に学び、2008(平成20)年から蛇管造りに携わっています。その頃には、後継者不足や需要の減少などから、複数社あった錫蛇管の製造元もなくなり、岩崎蛇管1社になっていたそうです。「鹿児島の文化である焼酎造りの中で、昔ながらの製法に欠かせない錫蛇管を絶対に遺さなくては」と、サラリーマンを辞めて家業を継ぐ決意を固めたと振り返ります。

高さ1.5メートル、重さ100キロほどの蛇管はすべて手作り。1基作るのに2~3カ月はかかるそうです。溶かした錫に重しを載せて板を作り、型枠に沿ってはさみでカット、その数100枚以上。蛇管の上の方は蒸気でつぶれないよう厚めの板を使うため、重しを載せる台に流し込む錫の量で微調整するそう。

やすりをかけたら、ひたすら叩いて半円状に成形し、鏝で溶接して筒にします。上の方は太く、下にいくにつれて細くなる蛇管を、すべて手の感覚で成形しているそうです。40数本の筒を繋げて木枠に結び付け、ようやく蛇管が完成します。

先代の父に学んだのは、「蛇管づくりは根気強く、焦らずに、ゆっくり丁寧に、腰を下ろして」ということ。「夏は暑く冬は寒い工房の中で、座り作業が多いので慢性腰痛です」と笑う岩崎さんですが、このひたすらな手作業がなければ、焼酎蔵が追い求めるおいしい焼酎は作れません。

最近では、東京のビール専門店の発案で、昭和時代の主流だった錫製のビールサーバーを復活させたいとクラウドファンディングでプロジェクトが立ち上がり、話題になりました。やはり錫管サーバーで注いだビールはおいしいと、好評だったそうです。

ゆくゆくは岩崎さんのご子息が錫蛇管造りに加わる予定と、明るいニュースも聞くことができました。これからも、鹿児島の焼酎の伝統的な技術が様々な場所で、また次世代の若者にも認知されていくよう、岩崎蛇管の手仕事、挑戦は続いていきます。

※本記事の情報は、取材当時のものです。